受益者代理人は、文字通り受益者に代わって権利を代理する立場の者で、信託法で「受益者に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」と規定され、受益者と同等の強い権限を持ちます。

元々、受益者が多数いる商事信託で、迅速かつ適切な受益者の意思決定が困難な場合に、受益者代理人を定め、意思決定権を集約することが想定されました。

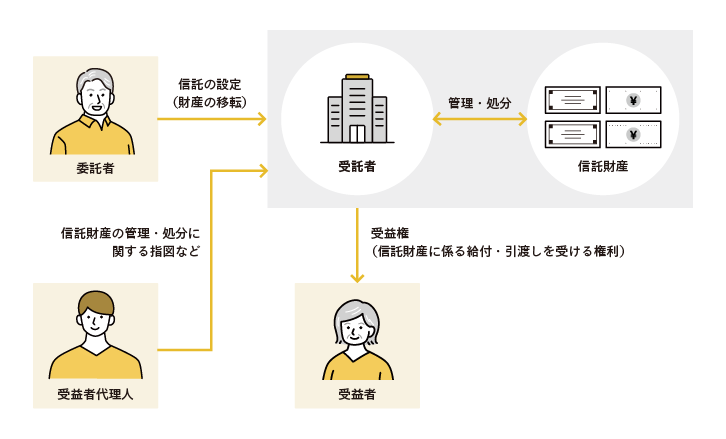

昨今では、判断能力の低下した受益者や、幼い子を受益者としたような場合に、受益者代理人が代理人となって受益者の保護・支援のために活用されるケースがあります。例えば、毎月受益者に信託財産から金銭を与える内容の信託において、受益者代理人が受託者に毎月の給付請求を行うような設計です。また、受益者は信託を継続していく上で、時に重要な選択や意思表示をする場面が想定されます。そのようなときに、受益者が適切に意思表示ができないと信託を継続していくのに支障が起こる事態が生じるため、受益者代理人を定めるどうかを検討することになります。

受益者代理人の業務が開始されると、受益者は信託法第92条の監視・監督の権限(受託者の権限違反行為の取消権等)を除き、権利を行使することができなくなります。もし受益者が元気なうちでこの権利行使に制限をかけないようにするためには、信託行為(契約、遺言等)に別段の定めを設けるなどの配慮が必要になります。受益者代理人を設ける場合は、信託行為において、必ず受益者代理人の選任に関する定めを置く必要があります。未成年者又は成年後見人、被保佐人は受益者代理人となることはできず、また、受託者も受益者代理人となることはできません。それ以外であれば制限は無く、法人でもなることができます。