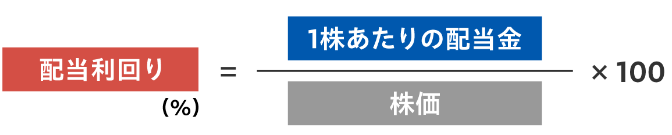

配当利回りとは、株価に対する年間の1株当たりの配当金の割合です。

簡単にいえば、「株式を買う金額(株価)に対して、1年間に何%のリターンが配当金として得られるか」です。

株式投資を成功させるために、基礎知識としてぜひ身につけたい配当利回りですが、株式投資は専門用語が多く覚えるのが大変なのも事実。

そこで本記事では、配当金を投資成果に直結させるために知っておきたい「配当利回り」を、初心者の方にもわかりやすく解説します。

「株式投資を始めたばかりで、配当利回りが何かわからない」

「配当利回りの良い銘柄を買いたい」

…という方におすすめの内容となっています。

この解説を最後までお読みいただければ、「配当利回りの基礎知識」はもちろん、銘柄を選ぶうえでどのようなポイントを注意すべきかわかります。

配当利回りが高い銘柄を知りたい方向けの「配当利回りランキング」も掲載しましたので、ぜひお役立てください。

では、さっそく解説を始めましょう。

まず「配当利回りとは何か」基礎知識から解説していきます。

冒頭でも触れましたが、配当利回りとは「株価に対する年間の1株あたりの配当金の割合」のことです。

「配当+利回り」の2つの用語に分けて、理解しておきましょう。

株式投資における「配当」とは、企業が株主に利益を分配することです。

株式会社は、株主から投資してもらった資金を元手に事業を行い、事業で利益が出たら、その利益を株主に還元します。

「株主に資金を出してもらったお礼」といったニュアンスで捉えるとわかりやすいでしょう。

配当は、日本企業の場合、年に1~2回(本決算期と中間決算期の配当)現金で支払われるのが一般的です。

利回りとは、投資金額に対する収益の割合のことです。

例えば、1,000万円の投資をして、20万円の収益が得られれば、利回り2%となります。

株式投資における配当利回りは、株価に対する年間の1株あたりの配当金の割合を指します。具体的な計算方法は、次項で解説します。

なお、配当利回りは企業が支払った実績配当金をもとに算出する「実績配当利回り」と企業が発表している今期の予想配当金に基づいて算出する「予想配当利回り」があります。株式投資を行う上では未来の情報が重視されるため、よく活用されるのは「予想配当利回り」です。

予想配当利回りの計算式は「1株あたりの予想配当金(年間) ÷ 株価 × 100(%)」です。

例として「花王(4452)」のデータで「予想配当利回り」を計算してみましょう。

▼ 花王(4452)のデータ

※2023年7月12日現在

▼ 計算式

● 1株あたり配当 150円 ÷ 株価5,377円 × 100 = 配当利回り【約2.79%(小数点以下第3位を四捨五入)】

予想配当利回り【約2.79%】という数字が導き出せました。

配当利回りからわかるのは、配当金による採算性です。

仮に上記の株式を200株(=1,075,400円)購入した場合を考えてみましょう。

▼ 計算式

● 投資額 1,075,400円 × 予想配当利回り 約2.79% = 得られる予想配当金【30,000円】(税引前)

1年間で約2.79%の配当利回りを得られる予想で、30,000円(1株あたり配当150円 × 200株 = 30,000円)の配当金(税引前)が期待できることがわかります。

このように、「投資金額に対して、配当金で1年間にどのくらいの収益が得られるか」の指標が配当利回りなのです。

次に、よく質問に出る「配当利回りの平均、相場」について触れておきます。

日本経済新聞社のデータによれば、各株価指数・市場ごとの平均配当利回りは以下のとおりです。

| 項目名 | 前期基準 | 予想 |

|---|---|---|

| 日経平均 | 2.07% | 1.99% |

| JPX日経400 | 1.99% | 1.97% |

| 日経300 | 2.11% | 2.06% |

| プライム全銘柄 | 2.26% | 2.26% |

| プライム全銘柄(加重) | 2.29% | 2.30% |

| スタンダード全銘柄 | 2.24% | 2.20% |

| スタンダード全銘柄(加重) | 2.10% | 1.98% |

| グロース全銘柄 | 0.30% | 0.37% |

| グロース全銘柄(加重) | 0.22% | 0.29% |

出所:QUICKデータを元にマネックス証券作成(2023年7月11日現在)

配当はすべての企業が出しているわけではありません。

業績不振で利益が出ずに配当金が出せないケースもあれば、経営方針として利益を配当金ではなく事業投資に回すケースもあります。

無配(配当なし)の場合は、配当利回りは0%となります。

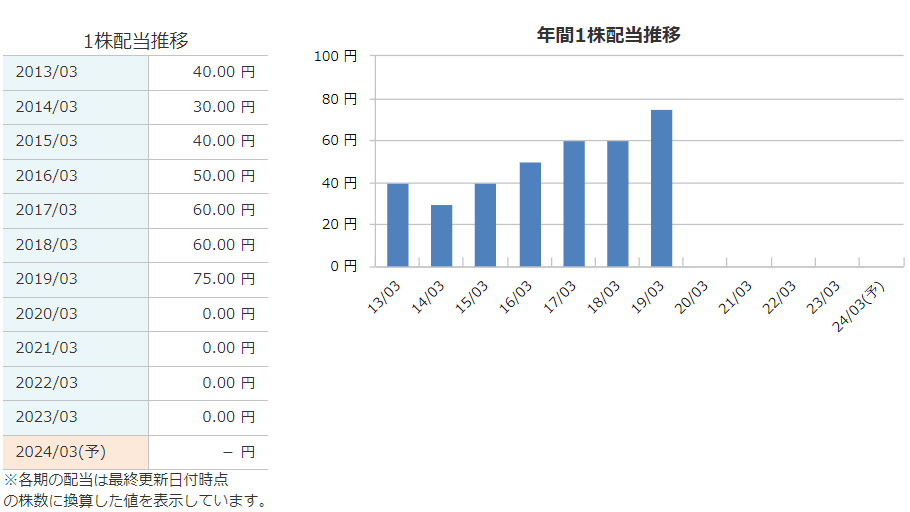

近年では、新型コロナウイルスの影響を受けたANAホールディングス(9202)が、2020年3月期に10年ぶりの無配となり、それ以降2023年3月期まで無配が続いています。

▼ ANAホールディングス(9202)の年間配当履歴

※(出所)マネックス銘柄スカウター 2023年7月12日現在

さて、ここからは「配当利回り」に着目して投資すると何が良いのか?について解説していきます。

以下でそれぞれ見ていきましょう。

1つめのメリットは「超低金利が当たり前の日本において一定の投資魅力がある」ことです。

現代の日本は「超低金利時代」で、銀行などにお金を預けても、少額の利息しか得られません。

例えば、日本最大の銀行である三菱UFJ銀行の金利は以下のとおりです。

出所:円預金金利 | 三菱UFJ銀行よりマネックス証券作成 ※2023年7月11日時点

※上記利率は税引前の表示です(税引後の利率は、分離課税の場合、上記利率に0.8を乗じた利率が目安になります。

前述の表に記載されている東証プライム全銘柄(加重)の前期基準平均配当利回り(2023年7月11日時点)が約2.30%であることを考えると、もちろん銀行預金の金利と株式投資の配当利回りのリスクは大きく異なるため単純に比較することはできませんが、投資妙味を感じる方もいるかもしれません。

仮に「100万円」のお金を持っていたとしましょう。銀行に定期預金(金利0.002%)で1年間預けておくと、得られる利息はわずか【20円】(税引前)です。

一方、同じ100万円のお金で配当利回り2%の株式を購入すると、1年間で得られる配当金は【20,000円】(税引前)です。

銀行預金は原則として元本保証なのに対し、株式投資は株価が大きく下落して元本を損なう可能性があるため単純な比較はできませんが、超低金利の日本においては株式投資やその配当利回りに一定の投資妙味があると言えそうです。

2つめのメリットは「初心者や時間がない人にも取り組みやすい」ことです。これは、売買差益を狙う投資と比較したときの利点です。

株式投資で利益を得る方法は、「配当金(インカムゲイン)」以外に株式の「売買差益(キャピタルゲイン)」を狙う方法があります。

株式の「売買差益」とは、株価が安いときに購入し、株価が高くなったときに売却することで、購入時と売却時の価格の差額で利益を得る方法です。

売買差益を目的とした投資は大きな利益を得る可能性があるのですが、初心者や時間がない人にとっては、難易度が高くなります。

理由は「売買タイミングの見極め」や「投資対象銘柄の選定」が投資成果を大きく左右しやすいためです。小まめに株価変動をチェックする時間が必要ですし、正しくタイミングを見極めることや企業の業績などを分析するスキルも必要となります。

もちろん配当利回りに着目した投資でもそういった面が全く無いわけではありませんが、キャピタルゲイン目当ての投資に比べるとだいぶハードルは下がると言えそうです。

頻繁に売買を繰り返す必要はなく、良い銘柄さえ購入できれば、10年・20年とそのまま保有し続けても良いのです。

3つめのメリットは「銘柄の組み合わせ次第で毎月継続的に配当金を得ることも可能」なことです。

「配当金生活」という言葉がありますが、日々の生活資金を配当金で賄うことを意識して生活する投資家もいるようです。

日本株の配当の支払いは年1~2回の企業が多いですが、米国株は年4回支払う企業が多く、銘柄の組み合わせ方次第では毎月安定した収入を得ることも可能です。

※米国株の場合、配当金は米ドルで受け取りますので、円ベースで考えると投資金額や配当金に為替変動リスクがあります。

配当金は「株式を持っているだけ」で入ってくるお金ですから、「不労所得を作りたい」という方にも適した方法と言えそうです。

配当利回りに着目した投資は、魅力的なメリットが多い一方で、デメリットもあります。

思わぬ失敗をしないよう、あらかじめしっかり把握しておきましょう。

1つめのデメリットは「予想どおりの配当金が支払われるとは限らない」ことです。

先にご紹介した、ANAホールディングス(9202)の2020年3月期以降無配になっている事例からもわかるとおり、配当金は約束された確実なものではありません。

実際の配当の金額が確定するのは決算の後。株式購入時点での予想配当と実際の配当は異なる可能性があります。

決算で剰余金が確定したら、剰余金処分案が作成されますが、剰余金のうちいくらを配当にあてるかについても、剰余金処分案のなかで定めます。

なお、剰余金とは貸借対照表における株主資本額から資本金を差し引いた金額のことを指します。

その後、株主総会や取締役会での決議を経て、配当が正式決定します。

2つめのデメリットは「株価が大きく下がれば損失が大きくなる」ことです。

配当金を目的として投資するとはいえ、得られる配当金でカバーできる範囲を超えて株価が大きく下落すれば、トータルでは損失となってしまう場合があります。

例えば、配当利回り5%の銘柄を購入したとしましょう。5年間配当を受け取ると、単純計算で投資金額に対して25%の利益を受け取ることになります。

しかしながら、株価が購入時の価格よりも25%以上、下落してしまえば損失となります。

では、デメリットを軽減するためには、どんな点に注意して銘柄を選べば良いのでしょうか。次章で解説します。

配当利回りに着目しながら、できるだけリスクやデメリットを軽減して銘柄を選ぶために、チェックしたいポイントはこちらです。

それぞれ見ていきましょう。

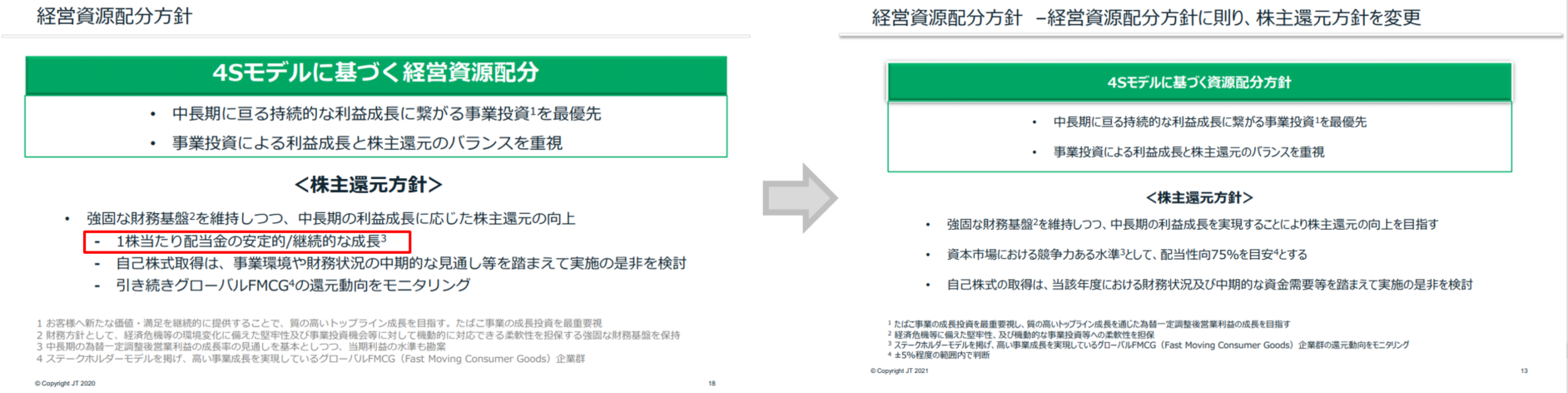

1つめのポイントは「配当政策にどのような方針が書かれているか?」です。

配当政策とは、「企業が配当を株主に還元するうえでどのような方針を持っているか」という企業の姿勢を示すものです。決算資料やウェブサイト上で公表されている場合がありますので、チェックしましょう。企業によっては「株主還元方針」などの名称の場合もあります。

例えば、配当利回りが高い企業として知られていたJT、日本たばこ産業(2914)ですが、2021年の経営計画で株主還元方針を変更しています。

▼ JTの株主還元方針

出典:(左)JT 経営計画2020 (右)JT 経営計画2021

2020年は「1株当たり配当⾦の安定的/継続的な成⻑」という文言がありましたが、2021年ではなくなっています。

このように、配当金に対してどのようなスタンスの企業か、ひとつずつチェックしながら銘柄を選ぶと良いでしょう。

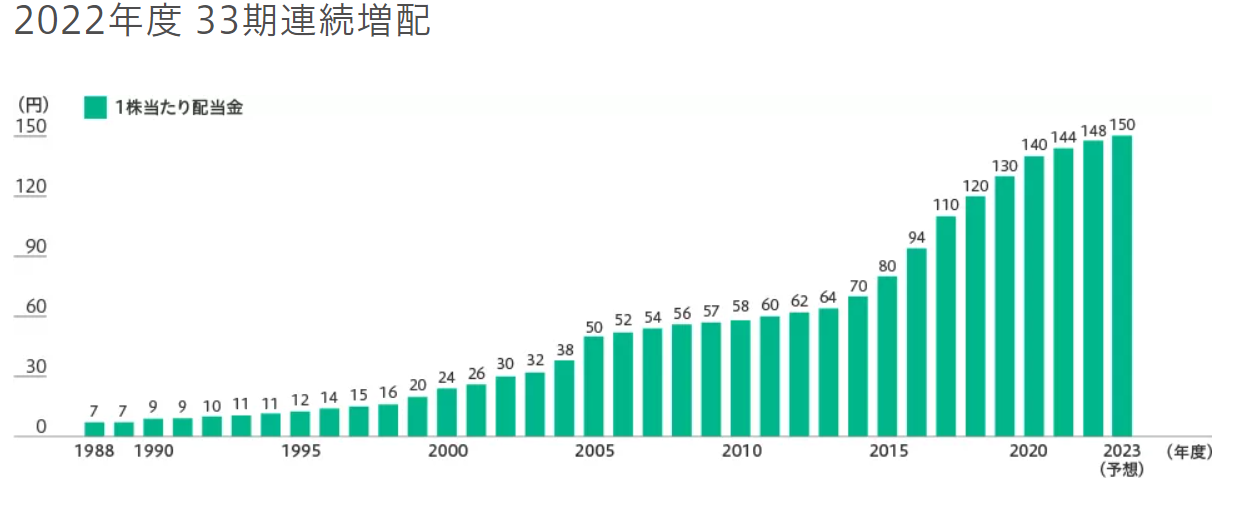

2つめのポイントは「連続増配年数はどうか?」です。

企業が掲げる方針とともにチェックしたいのが「過去の配当実績」です。連続増配年数とは「何年連続で増配を続けているか?」を示した年数です。

例えば、日本の上場企業で連続増配年数が最も長いのは花王(4452)の33期です。(2022年12月期まで)

出典:花王株主還元方針

連続増配年数が長い企業ほど株主に対して配当を還元する姿勢が強く、今後も安定的に配当が支払われる可能性が高いと判断できるでしょう。

3つめのポイントは「株価は下がりにくいか?」です。

具体的には、以下のような銘柄に注目してみましょう。

こういったポイントを押さえながら、株価が下がるリスクが少ない銘柄を選定していきましょう。

最後に、4つめのポイントとして「配当利回りは高いか?」です。

配当利回りが高い銘柄ほど、配当金によって得られる利益が大きくなります。

配当利回りが高い銘柄については、次のランキングを参考にしてみてください。

以下は、東証プライム市場上場の国内株(時価総額3,000億円以上)の予想配当利回りランキングです(2023年7月10日現在)。

| 銘柄 | 終値 | 時価総額 | 予想1株あたり配当金 (今期会社予想) | 予想配当利回り |

|---|---|---|---|---|

| 日本たばこ産業 2914 東プ 食料品 | 3,015円 | 60,300億円 | 188円 | 6.24% |

| あおぞら銀行 8304 東プ 銀行業 | 2,741円 | 3,242億円 | 154円 | 5.62% |

| ソフトバンク 9434 東プ 情報・通信 | 1,540円 | 73,748億円 | 86円 | 5.58% |

| 川崎汽船 9107 東プ 海運 | 3,820円 | 9,577億円 | 200円 | 5.24% |

| コスモエネH 5021 東プ 石油・石炭 | 3,933円 | 3,475億円 | 200円 | 5.09% |

| 商船三井 9104 東プ 海運 | 3,536円 | 12,801億円 | 180円 | 5.09% |

| JFEH 5411 東プ 鉄鋼 | 1,995.5円 | 12,261億円 | 100円 | 5.01% |

| 大和工業 5444 東プ 鉄鋼 | 6,035円 | 3,923億円 | 300円 | 4.97% |

| LIXIL 5938 東プ 金属製品 | 1,827.5円 | 5,249億円 | 90円 | 4.92% |

| 日本郵政 6178 東プ サービス業 | 1,038円 | 35,926億円 | 50円 | 4.82% |

配当利回りとは「株価に対する年間の配当金の割合」のことです。

配当利回りに着目して投資するメリットとして以下が挙げられます。

一方、デメリットはこちらです。

配当利回りで銘柄を選ぶときのチェックポイントとして以下を確認してみましょう。

配当を目的とした投資は、投資ビギナーにも比較的取り組みやすいと言えます。さっそく、この記事でお伝えしたポイントに着目しながら、銘柄探しにチャレンジしてみてください。

マネックス証券で株式投資を始めてみませんか?

最短で申込みの翌営業日に証券総合取引口座の開設が完了します!

\かんたん3ステップ!/

国内上場有価証券取引に関する重要事項

<リスク>

国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国内株式等」)の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じるおそれがあります。<保証金の額または計算方法>

信用取引では、売買代金の30%以上かつ30万円以上の保証金が必要です。信用取引では、元本(保証金)に比べ、取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失(元本超過損)が生じるおそれがあります。レバレッジ型商品等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合があります。<手数料等>

国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場合、約定金額3,000万円以下のときは、最大921円(税込:1,013円)、約定金額3,000万円超のときは、973円(税込:1,070円)かかります。ただし、信用取引では、「取引毎手数料」の場合、約定金額が50万円以下のときは、成行・指値の区分なく最大180円(税込:198円)が、約定金額50万円超のときは、成行・指値の区分なく最大350円(税込:385円)がかかります。また、「一日定額手数料」の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円(税込:2,750円)かかります。約定金額は現物取引と信用取引を合算します。(非課税口座では「取引毎手数料」のみ選択可能ですのでご注意ください。)単元未満株のインターネット売買手数料は、買付時は無料です。売付時は約定金額に対し0.5%(税込:0.55%)(最低手数料48円(税込:52円))を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引の売買手数料は、1注文の約定金額により異なり、2億円超の約定金額のとき最大手数料345,000円(税込:379,500円)かかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「IFAコースの手数料」をご確認ください。<その他>

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場有価証券等書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。情報提供に関するご留意事項