「株式投資っていくらから買えますか?まとまったお金がないと購入できませんか?」

このように、株式の最低購入金額について悩んでいませんか?

日本国内の株式は、1株あたりの価格を表す「株価」に、最低売買単位である100株(1単元)を掛けた金額で取引されます。

日本株は3,000円以下の銘柄が市場の約8割を占めるため、多くの企業は通常30万円以下で購入することができます。

※2024年4月19日時点。

しかし、1株から株式投資を行えるマネックス証券の単元未満株(ワン株)なら、数百円でも株式投資を始めることが可能です。

以下の表は、マネックス証券のワン株取引者数トップ3銘柄です。(対象期間2024年2月~3月)

購入金額の参考にしてください。

| 株価 (1株の購入単価) |

1単元 (100株の購入金額) |

|

|---|---|---|

| NTT(9432) | 169.8円 | 16,980円 |

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 1,517円 | 151,700円 |

| KDDI(9433) | 4,234円 | 423,400円 |

この記事では、投資を始める際の最低購入金額の目安や、投資金額に対して損益がどれくらい出るのかシミュレーションを行っています。

ぜひチェックしてください。

前述したように、日本株は株価が3,000円以下の銘柄が市場の約8割を占めているので、単元株

多くの銘柄は30万円以下、ワン株の場合は3,000円以下で購入できます。

まずこの章では「株って何円から購入できるの?」という冒頭の疑問に対して、詳しく解説しています。

それでは、一つずつ解説していきます。

多くの上場企業の株は30万円以下で購入することができます。

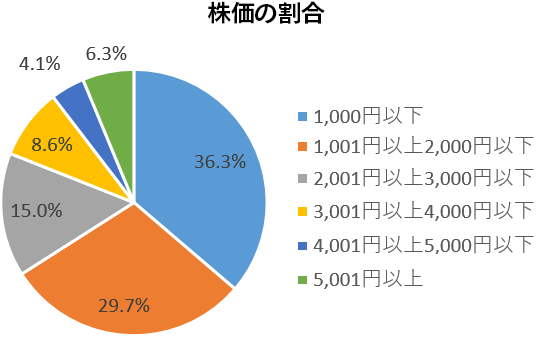

以下の図は日本の株式市場に上場している銘柄の株価割合を表したものです。

このように、日本株では株価が3,000円以下の銘柄は市場の約8割にのぼり、なかでも株価が1,000円以下の銘柄は3割を超えています。

国内の株式市場では原則として100株単位で取引されているため、投資資金が30万円あれば日本株の約8割の銘柄から選んで投資できるということがわかります。

日本の株式市場では株式は100株単位(1単元)で取引されますが、「ワン株」を活用すれば、1株からでも株が購入でき、数百円から株式投資を始めることが可能です。

さらに、「ワン株」は保有株数に応じて配当金を受取ることができるため、少額投資であっても資産形成をすることができます。

前章の解説で、株がいくらから購入できるかというイメージができたかと思います。

この章では、より具体的にイメージできるように、日本国内の有企業の株価(1株の購入金額)と最低購入金額を紹介していきます。

| 銘柄名・ 銘柄コード |

ワン株 (1株の購入金額) |

単元株 (100株の購入金額) |

|---|---|---|

| NTT(9432) | 169.8円 | 16,980円 |

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 1,517円 | 151,700円 |

| KDDI(9433) | 4,234円 | 423,400円 |

それでは、それぞれの企業の株価をチェックしてみましょう。

| ワン株 (1株の購入金額) |

169.8円 |

|---|---|

| 1単元 (100株の購入金額) |

16,980円 |

NTTは、NTT東日本、NTT西日本、NTTドコモ、NTTデータ、NTTコミュニケーションズ、NTTコムウェア等を傘下とする総合ICT事業グループ会社で、国内最大手の通信事業グループです。

総合ICT事業(携帯電話、県間通信サービス、国際通信、ソリューション、システム開発)、地域通信事業(県内通信サービス)、グローバル・ソリューション事業(SI、ネットワークシステム、クラウド、グローバルデータセンター)、その他(不動産、エネルギー)の4事業を展開しています。

| ワン株 (1株の購入金額) |

1,517円 |

|---|---|

| 1単元 (100株の購入金額) |

151,700円 |

三菱UFJフィナンシャル・グループは、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行を中核とする国内最大の金融グループです。銀行業務、信託銀行業務、証券業務を中心に、クレジットカード・貸金業務、リース業務、資産運用・投資運用業務等を展開しています。

傘下の子会社には三菱UFJ証券HD(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)、三菱UFJニコス、日本マスタートラスト信託銀行、auカブコム証券、アコムがあります。

| ワン株 (1株の購入金額) |

4,234円 |

|---|---|

| 1単元 (100株の購入金額) |

423,400円 |

KDDIは個人向け通信(モバイル通信、au携帯電話/国内2位、コンテンツ)、国内・国際通信(5G・FTTH)、法人向け・グローバルサービス(IoT基盤、ICT、データセンター)を提供している大手電気通信事業会社。国内・国際通信全般を手掛け、専用線、固定電話サービス、携帯電話、プロバイダ、衛星電話の電気通信役務を担っています。

モバイル通信サービスは「au」「UQ mobile」「povo」のマルチブランド戦略に取り組んでいます。

前章までで、株を購入するために必要な金額の目安について理解できたかと思います。

繰り返しになりますが、株式投資は数百円の少額からでも始められる投資です。

しかし、実際に株を売買したときにどれくらいの損益が出るのかイメージできないと不安になりますよね。

そこでこの章では、以下の特定のパターンで損益が出たときの金額を、株の購入金額ごとにシミュレーションしました。

今回は2つの株式投資の方法についてシミュレーションしています。

なお、実際に株式を売買するときには取引手数料がかかります。

取引手数料は証券会社によって異なるため、利用前には各証券会社でご確認ください。

まずは、以下の通り「購入した株が買値から10%値上がり・値下がりした場合」の損益についてシミュレーションをしてみましょう。

| 購入額 | 500円 | 5,000円 | 10,000円 | 100,000円 | 300,000円 |

|---|---|---|---|---|---|

| 売却額 (10%値上がり) |

550円 | 5,500円 | 11,000円 | 110,000円 | 330,000円 |

| 利益 | 50円 | 500円 | 1,000円 | 10,000円 | 30,000円 |

| 売却額 (10%値下がり) |

450円 | 4,500円 | 9,000円 | 90,000円 | 270,000円 |

| 損益 | -50円 | -500円 | -1,000円 | -10,000円 | -30,000円 |

この表からは、投資金額が増えるにつれて、損益が比例して増加していることがわかります。

例えば、30万円を投資し、株価が買値から10%値上がりした場合、上記のように3万円の利益が得られますが、逆に株価が10%値下がりした場合は3万円の損失となります。

一方、500円を投資した場合、株価が10%値下がりしても損失は50円に留まります。

つまり投資額が大きくなるほど、得られる利益も増加しますが、同時にリスクも大きくなるという点に注意が必要です。

次に、株を10年間保有して配当を再投資し続けた場合の利益をシミュレーションしてみましょう。

株から得られる配当金は現金化せず再び投資することで、長期的に利益を生み出します。例えば年間3%の配当を再投資するとどのようになるでしょうか。

具体的な金額は、以下のようになります。

※以下の各計算資料はマネックス証券で作成。小数点以下は切り捨て。

| 500円の場合 | 5,000円の場合 | 1万円の場合 | 10万円の場合 | 30万円の場合 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 10年目の金額 | 685円 | 6,915円 | 13,837円 | 138,419円 | 415,265円 |

| 10年目の金額 | |

|---|---|

| 500円の場合 | 685円 |

| 5,000円の場合 | 6,915円 |

| 1万円の場合 | 13,837円 |

| 10万円の場合 | 138,419円 |

| 30万円の場合 | 415,265円 |

それぞれの金額の変化を細かくみていきましょう。

| 0年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 投資額 | 500円 | 515円 | 530円 | 545円 | 577円 | 666円 |

| 運用益 | 15円 | 15.45円 | 15.9円 | 16.35円 | 17.31円 | 19.98円 |

| 合計 | 515円 | 530円 | 545円 | 561円 | 594円 | 685円 |

| 投資額 | 運用益 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 0年目 | 500円 | 15円 | 515円 |

| 1年目 | 515円 | 15.45円 | 530円 |

| 2年目 | 530円 | 15.9円 | 545円 |

| 3年目 | 545円 | 16.35円 | 561円 |

| 5年目 | 577円 | 17.31円 | 594円 |

| 10年目 | 666円 | 19.98円 | 685円 |

上記の表からわかるように、500円から投資をスタートして再投資をつづけた場合、10年後には685円になります。

わずか500円であっても、株式を所有しているだけで185円の収入が期待できるということがわかります。

前述したように、株式投資は投資額が増えるにつれて利益も増加します。

では、5,000円超の金額で株式投資を始めた場合はどうなるのでしょうか。

5,000円から投資をスタートした場合は、10年後に6,915円になります。

| 0年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 投資額 | 5,000円 | 5,150円 | 5,304円 | 5,463円 | 5,794円 | 6,714円 |

| 運用益 | 150円 | 154.5円 | 159.12円 | 163.89円 | 173.82円 | 201.42円 |

| 合計 | 5,150円 | 5,304円 | 5,463円 | 5,626円 | 5,967円 | 6,915円 |

| 投資額 | 運用益 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 0年目 | 5,000円 | 150円 | 5,150円 |

| 1年目 | 5,150円 | 154.5円 | 5,304円 |

| 2年目 | 5,304円 | 159.12円 | 5,463円 |

| 3年目 | 5,463円 | 163.89円 | 5,626円 |

| 5年目 | 5,794円 | 173.82円 | 5,967円 |

| 10年目 | 6,714円 | 201.42円 | 6,915円 |

1万円から株式投資を始めると、10年後には1万3,837円になります。

| 0年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 投資額 | 10,000円 | 10,300円 | 10,609円 | 10,927円 | 11,591円 | 13,434円 |

| 運用益 | 300円 | 309円 | 318.27円 | 327.81円 | 347.73円 | 403.02円 |

| 合計 | 10,300円 | 10,609円 | 10,927円 | 11,254円 | 11,938円 | 13,837円 |

| 投資額 | 運用益 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 0年目 | 10,000円 | 300円 | 10,300円 |

| 1年目 | 10,300円 | 309円 | 10,609円 |

| 2年目 | 10,609円 | 318.27円 | 10,927円 |

| 3年目 | 10,927円 | 327.81円 | 11,254円 |

| 5年目 | 11,591円 | 347.73円 | 11,938円 |

| 10年目 | 13,434円 | 403.02円 | 13,837円 |

10万円から投資をスタートして再投資をつづけた場合、10年後には13万8,419円になります。

| 0年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 投資額 | 100,000円 | 103,000円 | 106,090円 | 109,272円 | 115,926円 | 134,388円 |

| 運用益 | 3,000円 | 3,090円 | 3,182.7円 | 3,278.16円 | 3,477.78円 | 4,031.64円 |

| 合計 | 103,000円 | 106,090円 | 109,272円 | 112,550円 | 119,403円 | 138,419円 |

| 投資額 | 運用益 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 0年目 | 100,000円 | 3,000円 | 103,000円 |

| 1年目 | 103,000円 | 3,090円 | 106,090円 |

| 2年目 | 106,090円 | 3,182.7円 | 109,272円 |

| 3年目 | 109,272円 | 3,278.16円 | 112,550円 |

| 5年目 | 115,926円 | 3,477.78円 | 119,403円 |

| 10年目 | 134,388円 | 4,031.64円 | 138,419円 |

30万円から投資を始めた場合は、10年後に41万5,265円になります。

| 0年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 5年目 | 10年目 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 投資額 | 300,000円 | 309,000円 | 318,270円 | 327,818円 | 347,781円 | 403,170円 |

| 運用益 | 9,000円 | 9,270円 | 9,548.1円 | 9,834.54円 | 10,433.43円 | 12,095.1円 |

| 合計 | 309,000円 | 318,270円 | 327,818円 | 337,652円 | 358,214円 | 415,265円 |

| 投資額 | 運用益 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 0年目 | 300,000円 | 9,000円 | 309,000円 |

| 1年目 | 309,000円 | 9,270円 | 318,270円 |

| 2年目 | 318,270円 | 9,548.1円 | 327,818円 |

| 3年目 | 327,818円 | 9,834.54円 | 337,652円 |

| 5年目 | 347,781円 | 10,433.43円 | 358,214円 |

| 10年目 | 403,170円 | 12,095.1円 | 415,265円 |

前章の内容で「株を始めるなら、30万円以上用意するべきかな」と思った人もいるかと思います。

しかし、株式投資を始めるときには基本的にはまず「数百円〜数千円」の少額投資から始めることがおすすめです。

少額投資であれば、損失額が比較的少ないため、精神的な負担も比較的少なく済むからです。

株式投資をしていると、株価が下落して損をしてしまうことがあります。

投資初心者が数十万円以上の高額投資から始めると、市場の動向や株価の変動によるストレスが大きくなったり、焦って対応に追われてしまったりするでしょう。

少額で低リスクの取引から始めることで、損失をできるだけ防ぎながらマイペースに投資の勉強ができます。

高額投資でよくある失敗として、以下のような失敗が挙げられます。

上記のような失敗を避けるためにも、まずは少額投資から始めるのがおすすめです。

リスクを極力小さくしながら投資の経験を積める、数百円でも株を購入できるマネックス証券のワン株は初心者におすすめです。

ワン株には、以下のようなメリットがあります。

ワン株なら買付手数料が無料で、さらに売却手数料も税込みでわずか52円から。

さらに、NISA口座なら売却手数料は全額キャッシュバックされるため、実質無料で取引が可能です。

ワン株の注文方法は、成行注文のみなので、購入したい株の数量を指定するだけで、非常にシンプルです。

そのため、一般的な株式投資よりも簡単に注文ができます。

ワン株なら、通常の単元株同様に株数に応じて配当金を受け取ることができます。

また、銘柄によっては株主優待もらえます。ただし、多くの銘柄は1単元株数(最低売買単位)以上を株主優待の対象としているので、事前に株主優待の条件をご確認ください。

今回は株式投資を始めるために必要な、株式の最低購入金額について解説しました。

株式は銘柄によって違いがあるものの、30万円以下で購入できます。またマネックス証券の「ワン株」を活用することで、1株数百円から株を購入することも可能です。

数百円程度の少額投資では、利益が少ないと感じる人もいるかもしれませんが、株式投資は投資額が多いほど、利益の可能性と同時に株価の変動による損失リスクも大きくなります。

そのため、投資未経験の方はまず、「数百円~数千円」の少額投資から始めることがおすすめです。

少額投資であれば、万が一株価の下落などが発生しても、損失をできるだけ抑えることができます。

国内上場有価証券取引に関する重要事項

<リスク>

国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国内株式等」)の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じるおそれがあります。<保証金の額または計算方法>

信用取引では、売買代金の30%以上かつ30万円以上の保証金が必要です。信用取引では、元本(保証金)に比べ、取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失(元本超過損)が生じるおそれがあります。レバレッジ型商品等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合があります。<手数料等>

国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場合、約定金額3,000万円以下のときは、最大921円(税込:1,013円)、約定金額3,000万円超のときは、973円(税込:1,070円)かかります。ただし、信用取引では、「取引毎手数料」の場合、約定金額が50万円以下のときは、成行・指値の区分なく最大180円(税込:198円)が、約定金額50万円超のときは、成行・指値の区分なく最大350円(税込:385円)がかかります。また、「一日定額手数料」の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円(税込:2,750円)かかります。約定金額は現物取引と信用取引を合算します。(非課税口座では「取引毎手数料」のみ選択可能ですのでご注意ください。)単元未満株のインターネット売買手数料は、買付時は無料です。売付時は約定金額に対し0.5%(税込:0.55%)(最低手数料48円(税込:52円))を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引の売買手数料は、1注文の約定金額により異なり、2億円超の約定金額のとき最大手数料345,000円(税込:379,500円)かかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「IFAコースの手数料」をご確認ください。<その他>

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場有価証券等書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。単元未満株式の取引に関する重要事項

<リスク>

単元未満株式の売買では、株価の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、後場の始値がない場合や大引けでのストップ高(安)比例配分のみとなった場合は約定が成立しません。単元未満株式の売買では、やむを得ない事由による売買停止、または約定不成立のおそれがあります。<手数料等>

インターネット手数料:買付時は無料です。売付時は約定金額に対し0.5%(税込:0.55%)(最低手数料48円(税込:52円))を乗じた額がかかります。<その他>

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「上場有価証券等書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

<口座開設および金融機関変更に関して>

NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。<お取引に関して>