株式投資で活用される指標にはさまざまなものがありますが、米国の著名投資家であるウォーレン・バフェット氏が用いているとされる、いわゆる「バフェット指数」もそのひとつです。

本記事では、バフェット指数の意味や活用方法などについて解説します。

バフェット指数とは、ある国の株価がその国の経済規模と比べて割高か割安かを判断するための指標です。判断しようとする国の上場株式の時価総額の合計を、物価変動を考慮しない名目GDP(国内総生産)で割ることで求められます。

つまりバフェット指数は、個別の銘柄ではなく、その国の株式市場全体が実体経済と比較した時に適正水準にあるのか(株価が割高なのか、割安なのか)を表す指数です。

<バフェット指数の計算式>

バフェット指数(%) = 当該国の上場株式時価総額合計 ÷ 名目GDP × 100

一般的にはバフェット指数の数値が100%を超えるとその国の株価は割高だと判断され、100%を下回れば割安だと判断されます。

バフェット指数は、世界的に知られている米国の投資家であるウォーレン・バフェット氏が重視するとされているものです。バフェット氏の名前をとって、バフェット指数と呼ばれています。

バフェット氏は1930年生まれで1965年に当時繊維会社だったバークシャー・ハサウェイを買収すると、投資会社として再建しました。2023年現在でも、同社の会長兼CEOを務めています。

前述したように、バフェット指数を活用して判断の参考にできるのは、一国の経済の実態と株価を比較して現在の株価が割高なのか、割安なのかという点です。

一般的に、GDPの成長や停滞のトレンドと株式市場全体の時価総額の変化は同様の傾向を示すことが多いとされます。しかし、GDPの成長が滞っているにもかかわらず株式時価総額が上昇することもあり、その場合にはバフェット指数は上昇していきます。この場合は、経済の実態に対して株価が過大に評価されているため、割高な可能性があるということになります。

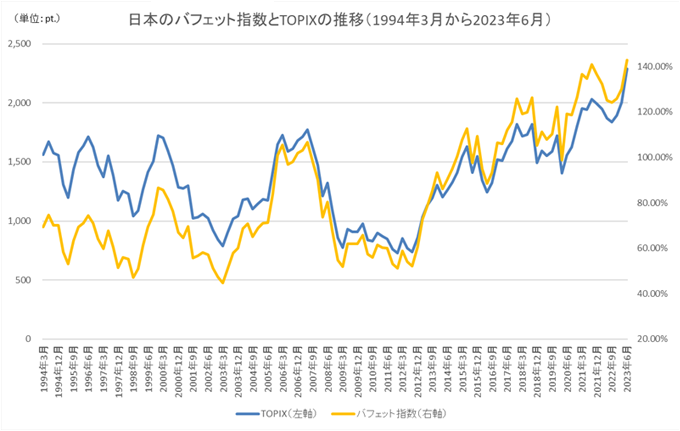

日本を対象にしたバフェット指数は、1990年前後のバブル期以降、100%を下回って推移していましたが、2007年前後のサブプライムローン問題やリーマンショック前の時期も100%を超えています。その時期の株価は割高であった可能性があると言えるでしょう。

出典:名目GDPは内閣府経済社会総合研究所発表の国民経済計算(GDP統計)の四半期GDP実額 2023年4-6月期 時系列データ、日本の時価総額は日本取引所グループ 市場別時価総額(東京証券取引所のみのデータでそのほかの取引所の時価総額は含んでおりません)、TOPIXはBloombergより、マネックス証券が作成

バフェット指数は一国全体の経済規模と株価を比較して算出した参考数値です。そのため個別銘柄の株価のように、何らかのニュース等に即座に反応するものではなく、バフェット指数が100%を超えているからといって個別の企業の株価がすべて割高だというわけでもありません。

なお、2020年に起こった新型コロナウイルス感染症拡大によって、世界経済は大きな打撃を受けました。そのため、バフェット指数にも大きな変化が起きました。

日本国内では、ほとんどの業界で多くの企業が業績を大きく落とし、それに伴って株価も一時は大きく下落しました。日経平均株価は2020年3月に大きく下落したものの、V字回復してその後は3万円の節目を回復し、バブル崩壊以来の高値水準をつけました。この動きに沿うように、バフェット指数は一時的な下落の後、上昇に転じています。

現在のバフェット指数は100%を超えているのでこの指標からのみ判断すると、現在の日本株は割高な可能性があると言えそうです。

株価の動向を判断するにあたって、バフェット指数は一定の参考にできる指標です。しかし、バフェット指数だけを参考にしていると、ある国のバフェット指数が100%を超えている時はその国の株式に投資するのを避けるべきという判断になり、投資機会を逃すことにもなりかねません。そのためほかの指標にも目を向けて、複合的に活用することをオススメします。

バフェット指数を活用する際には、以下で説明するような点を意識しておきましょう。

株価に影響を与えるのは、経済成長だけではありません。そのため、株式投資を検討する際には、バフェット指数以外の様々な要素も考慮する必要があります。例えば、政権交代や外交政策の転換、社会問題、出生率の変化、金融政策や財政政策、企業の業績動向なども非常に重要です。

株式投資をしようと考えているのであれば、株価に大きな影響を及ぼしそうな重要ニュースについて、普段からチェックしておきましょう。

バフェット指数は、あくまである国の株価が割高かどうかを判断するための参考指標の1つです。当然ながら個別の銘柄についての割高感がわかるものではなく、その国の株価が全体的に割高であったとしても、銘柄によっては割安であることもあります。

例えば、2020年8月には、バフェット氏が会長兼CEOを務めるバークシャー・ハサウェイが、日本の商社の株式を購入したことが明らかとなりました。この時期の日本のバフェット指数は100%を超えていて割高だと判断される状況でしたが、商社株は割安だとバフェット氏は判断したのでしょう。

このように、個別銘柄への投資を検討する際はバフェット指数を活用して国全体の状況を見るだけでなく、個別銘柄ごとに割高・割安の判断を行う必要があります。

バフェット指数は、一国の経済状態に照らしてみた株価が、割高か割安かを示す参考指標ですが、バフェット指数が継続して100%を超えているからといって、株価が下落するとは限りません。

そのためバフェット指数の高低だけで株式の買い時や売り時を判断することが投資成果につながるとは言えず、あくまでも一つの参考指標であるという考えを持っておくことが大切でしょう。

バフェット指数は前述した通り、

バフェット指数(%) = 当該国の上場株式時価総額合計 ÷ 名目GDP × 100

で計算します。そのためバフェット指数は名目GDP次第で計算結果が変化しますが、GDPの計算方法は国によって異なったり、計算方法が見直されることがあったりと必ずしも国際比較や過去との比較が性格に行えるわけではないことに注意が必要です。

バフェット指数は、バフェット氏が重要視しているという、株価が割高かどうかを判断するための指標です。しかし、バフェット氏自身が、バフェット指数をどのように活用しているのかはわかりません。また、個別の株式の価値について評価できる指標でもありません。

株式投資を行う際には何かの指標ひとつだけで判断することは難しいため、バフェット指数も指標のひとつとして考え、市場全体の動向や個々の企業の業績などを、広く深く観察することが大切でしょう。

これまで日本のバフェット指数を例に取り上げ、その活用法や注意点をお話してきました。

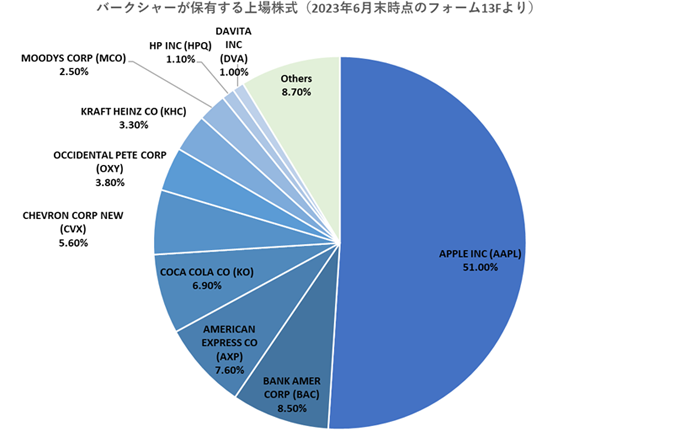

では次に、バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイ社が実際に何に投資をしているのかをご紹介します。結論としては、まさに米国株です。バークシャー・ハサウェイ社の2023年第2四半期の報告書(フォーム13F)によると、アップル(51%)やコカ・コーラ(7%)などを保有しています。生活の中でも需要の大きい商品、製品を販売している企業が目立ちます。バークシャー・ハサウェイ社の保有銘柄は投資先を考えるうえで参考になるデータでしょう。

出典:バークシャー・ハサウェイ社の2023年第2四半期の報告書(フォーム13F)よりマネックス証券が作成

バフェット氏は米国株を中心に株式を保有していますが、この記事のテーマであるバフェット指数はどうでしょうか。以下にお示しするのが米国のバフェット指数の推移のグラフです。

出典:Bloombergよりマネックス証券が作成

日本のバフェット指数とは対照的に、2007年前後のサブプライムローン問題の時期から下落トレンドに入り、リーマンショックの時期には100%を下回りました。そこから再び上昇し始め、直近10年間は100%を超えたまま推移しています。

足元では2021年ごろに225%を記録した後に下落しており、2020年ごろの水準になっています。割高な水準であるものの、ピーク時に比べ米国株の割高感は緩和していると言えます。

米国株のお取引をするには、証券口座や資金振替などの事前準備が必要です。一般的に米国株取引を行うには、証券総合取引口座と外国株取引口座の2つの口座開設が必要です。マネックス証券なら、手続きはすべてウェブサイト上で完了し、外国株取引口座開設のお申込みより最短で翌営業日からお取引可能です!(一部のお客様を除く)

また、マネックスグループ傘下の米国オンライン証券会社「TradeStation」のノウハウも活用し、お取引しやすい環境を整えています。米国株取引手数料は0米ドルからで、ETFなどを含む取扱銘柄数は5,000超(2023年8月14日時点)です。

外国株取引口座の開設が完了したら、すぐに取引画面にログインできます。入金・外国株取引口座への資金振替・日本円から米ドルへの為替振替が済めば、最短で口座開設の翌営業日からお取引いただけます。

※資金振替、為替振替は、処理が完了するタイミングが限られています。操作をしてから処理が完了するまでにお時間がかかる場合がございますので、余裕を持って操作していただくことをおすすめします。現在、マネックス証券では米ドル買付時の為替手数料が0銭(無料)です。(2023年9月1日時点。無料期間は定期的に見直されます。)

なお、当日に外国株取引口座への資金振替がお済みであれば、日本円で直接米国株を購入できる円貨決済がご利用いただけます。

また、マネックス証券では米国株のお取引をされているお客様を対象に、米国株の取引時間にあたる日本時間の深夜でも対応するサポート窓口を設けています。万が一トラブルがあった場合でも、安心してご利用いただけるようサポートします。

米国上場有価証券等のお取引に関する重要事項

<リスク>

米国株式および米国ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「米国株式等」)の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により、元本損失が生じるおそれがあります。米国ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じるおそれがあります。国外株式等の場合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じるおそれがあります。米国株式等は、国内金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分にご留意ください。外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価値が下がり、円ベースでの元本損失が生じるおそれがあります。<保証金の額または計算方法>

米国株式等の信用取引では、売買代金の50%以上かつ30万円を下回らない範囲で当社が定める米ドル額以上の保証金が必要です。信用取引では、元本(保証金)に比べ、取引額が最大2倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失(元本超過損)が生じるおそれがあります。<手数料等>

<その他>

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「上場有価証券等書面」「契約締結前交付書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。