「iDeCo(イデコ)って何歳まで加入できるの?50代から加入してもメリットはある?」

「受給開始時期が拡大されたって聞いたけど、何歳から何歳まで?」

iDeCo(イデコ)は、65歳になるまで新規加入ができます。受給開始時期は「60歳から75歳になるまで」で、50代以降に加入しても十分に老後の資産形成に間に合います。

2020年に年金制度の機能強化のための国民年金法等を改正する法律が公布され、その一環として、2022年以降、iDeCo(イデコ)の制度の一部も改正されました。

この法改正で、これまで運用期間の短さから加入をためらっていた50代の人、また、改正前は新規加入ができなかった60代の人にとっても、iDeCo(イデコ)は大変魅力的な制度になりました。

本記事では、iDeCo(イデコ)の加入年齢拡大や、受給開始時期の延長について詳しく解説します。

その上で、法改正によって50代以降の方が享受できる2つのメリットをお伝えします。

ただし、60歳を過ぎてもiDeCo(イデコ)に加入できるのは、厚生年金に加入しながら働く会社員や公務員と、国民年金の任意加入者だけです。

また、50代以降の新規加入には、「受給年齢が遅くなる」などの注意点があります。

本記事では、こうした点にも言及しますので、50代以上の人はメリットとデメリットを考慮した上で、iDeCo(イデコ)への加入の是非を判断するようにしましょう。

この記事を読めば、iDeCo(イデコ)が何歳まで加入できて、いつ年金資産を受取れるといった、iDeCo(イデコ)の年齢に関する疑問が解消されます。

特に、これまで加入をためらっていた50代以降の方に、iDeCo(イデコ)の魅力が理解できる内容になっていますので、ぜひ最後まで目を通して貰えたらと思います。

2022年5月以降、iDeCo(イデコ)では65歳までの加入が可能になりました。

2020年6月に年金制度の機能強化のための国民年金法等の法改正が行われました。その一環として、2022年5月よりiDeCo(イデコ)に加入できる年齢も拡大されました。これまでの「60歳未満の国民年金被保険者」という要件から、65歳未満に改正されたのです。

具体的には、60歳以降も会社員や公務員といったサラリーマンとして働く65歳未満の方、それから任意加入被保険者として国民年金に加入している65歳未満の方も新たに加入できるようになりました。

また、この改正で、海外居住者でも国民年金の被保険者であれば、65歳未満の方は加入できるようになっています。

出典:厚生労働省Webサイト「企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大(2022年5月1日施行)

(※)国民年金第1号・3号被保険者の方は60歳に達した日に加入者の資格を喪失します。施行日以降に国民年金の任意加入被保険者となりiDeCo(イデコ)に加入するには、金融機関(運営管理機関)に手続きをする必要があります。

法改正で、60歳から65歳未満でiDeCo(イデコ)の加入が可能になった人をまとめると以下になります。あなたは該当するでしょうか。確認しておきましょう。

2024年3月7日現在、iDeCo(イデコ)の老齢給付金の受取り開始時期は「60歳から75歳になるまで」です。

法改正では、受給開始年齢も変更されました。

これまでの「60歳~70歳までの間で選ぶ」から、60歳~75歳までの受取りたいタイミングで請求できるように期間が5年間拡大されたのです。

出典:iDeCo公式サイト|iDeCoの受け取り開始可能年齢が75歳まで拡大【2022年4月~】

これは、公的年金の繰下げが75歳になるまで可能になったことに合わせて、より多様化する働き方、暮らし方に合わせられるように制度が変更されたものです。

以前は60歳になったら会社を定年退職して、その後は年金生活に入るというのが日本人の一般的な働き方でした。

しかし近年では健康寿命が延び、年金の受給年齢引き上げなどの理由から、60歳を過ぎた後も働き続ける方が増えています。

働くシニアにとって、iDeCo(イデコ)で税制優遇を受けながら金融商品を運用できる期間が5年間延長されたことは、大きなメリットといえます。

iDeCo(イデコ)では、拠出期間も非課税で金融商品の運用(※)が続けられることから、運用次第で年金資産を増やせる可能性が広がり、老後の資金計画が柔軟に立てられるようになりました。

ただし、残高がある間はiDeCo(イデコ)の口座を維持する口座管理手数料がかかります。節税や社会保険料とともに、そうした点にも留意して、受給開始時期を決めるようにしてください。

(※)iDeCo(イデコ)を活用した金融商品の運用による利息・運用益の全額が非課税。

これまでiDeCo(イデコ)の加入対象年齢は60歳未満だったため、50代以上では「今さら利用しても…」という声も聞かれました。

しかしながら、2022年の法改正で加入年齢や受給期間が拡大されたことにより、50代60代で新規加入する方も大きなメリット得ることができます。

「本当に今から加入してもメリットがあるの?」

と、不安に思っている人のために、50代60代からiDeCo(イデコ)を始めても遅くないといえる2つの理由を解説します。

順にみていきましょう。

50代60代からiDeCo(イデコ)に加入しても、老後資産は作れます。

法改正で65歳未満の方が加入できるようになり、60歳以降も積立を続けられるようになったからです。

例えば、企業型DCのない会社員のiDeCo(イデコ)の掛金上限額2万3000円(月額)を60歳から65歳になるまでの5年間積立てるとして、法改正前より138万円の掛金を多く積立てることができ、運用によって老後資金の増加に期待ができます。

2.3万円(年額27.6万円)× 5年間= 138万円(+運用益分)

法改正によって積立期間が5年延びたことで、50代には特に大きなメリットがあります。運用のみを行う「空白時間」がなくなったからです。

これまで、50代からのiDeCo(イデコ)加入では60歳までの最長10年間しか積立て(拠出)ができませんでした。

そのため、60歳以降は新規の積立(拠出)を行えず、老齢給付金を65歳から受取ろうとするとその間運用のみを行う運用指図者(※)となる、いわゆる「空白期間」が生じていました。

(※)拠出を行わず、それまでに積立てた資産の運用のみを行う人のこと。

しかしながら、改正後、65歳になるまで掛金を拠出できるようになったことで、50歳を過ぎてからiDeCo(イデコ)を始める人の「空白期間」がなくなりました。

65歳まで運用して、まとまった老後資金の確保が望めるようになったのです。

尚、60歳までの通算加入者等期間がない60代からの新規加入者は、加入日から5年を経過した日から資産の受取りが可能となります。

50代60代からのiDeCo(イデコ)加入の大きなメリットは、節税効果です。

法改正で受給期間が5年延長されたことにより、税制優遇を受けながら資産を運用できる期間が長くなりました。

iDeCo(イデコ)では、「掛金を積立てたとき(拠出時)」「積立てたお金が増えたとき(運用時)」「60歳以降にお金を受取るとき(受取時)」の3つの場合に、節税効果が得られます。

| 掛金を積立てたとき(拠出時) |

|

|---|---|

| 積立てたお金が増えたとき(運用時) |

|

| 60歳以降にお金を受取るとき(受取時) |

|

先述のように、法改正で、iDeCo(イデコ)の受給期間は、これまでの「60歳以降70歳になるまで」から、「60歳以降75歳になるまで」に拡大されました。

75歳まで受取りを遅らせることができるということは、「75歳まで非課税で投資を継続できる」、ということです。例えば、60歳でiDeCo(イデコ)に加入しても、15年間非課税で運用できるようになったのです。

税制優遇を受けながら少しでも長い期間運用することで、年金資産をふやす可能性が生まれます。

50代以上の方は所得金額も高くなる傾向がありますので、iDeCo(イデコ)の節税効果は大きなメリットといえるでしょう。

法改正で加入年齢や受給期間が拡大されたことにより、50代以降にiDeCo(イデコ)に加入する方も大きなメリットが得られるようになりました。

ただ、次のような注意点があります。

順に解説します。

50代以降でiDeCo(イデコ)を検討している人は、デメリットも理解した上で、加入の是非を判断するようにしましょう。

50代以降のiDeCo(イデコ)加入では、加入期間が短いため、受給できる時期が遅くなります。早めに受取りたい人は注意が必要です。

iDeCo(イデコ)では、加入期間によって年金資産の受取時期が変わります。10年以上加入すると60歳から受取りが可能になりますが、10年未満の場合は受取開始年齢が繰り下げられます。

| iDeCo(イデコ)加入期間 | 受給開始年齢 |

|---|---|

| 10年以上 | 60歳 |

| 8年以上10年未満 | 61歳 |

| 6年以上8年未満 | 62歳 |

| 4年以上6年未満 | 63歳 |

| 2年以上4年未満 | 64歳 |

| 1月以上2年未満 | 65歳 |

出典:iDeCo公式サイト|iDeCoの給付(受取方法)について

上図のように、例えば55歳で新規加入した場合、一番早く資産を受取れるのは63歳からになります。

仮に早めに資産を引き出したい状況になったとしても、加入期間が短いと叶わない場合があることを覚えておきましょう。

注意点の2つめは、元本割れの可能性があることです。

50代以降のiDeCo(イデコ)加入では、運用期間が短いため、大きな損失を出してしまうと、受給時までにそれを取り戻すことが難しくなります。

ハイリスクの商品運用は向いていない点が、50代以降の新規加入でのデメリットといえるかもしれません。

この年代では、大きく資産を減らすことのないよう、収益性よりも安全性を重視した運用がおすすめです。

ここまでのまとめとして、「iDeCo(イデコ)への加入が特におすすめの人」について解説します。

各々なぜiDeCo(イデコ)を活用すると良いのか、みていきましょう。

法改正でiDeCo(イデコ)は65歳まで加入できるようになり、60歳以降も厚生年金に加入しながら働く会社員や公務員は、積立てを続けられるようになりました。

より長い期間に渡って積立てることで、老後資金の増加が期待できます。また、60歳から新規加入したとしても、65歳になるまでの5年間の運用で、年金資産はふやせます。

定年後の第2の退職金として、将来の安定した収入源を蓄えるために、60歳以降も厚生年金に加入しながら働く会社員や公務員の方にはiDeCo(イデコ)の活用がおすすめです。

iDeCo(イデコ)では、「掛金を積立てたとき(拠出時)」「積立てたお金が増えたとき(運用時)」「60歳以降にお金を受取るとき(受取時)」の3つの場合に、節税効果が得られます。

法改正で、iDeCo(イデコ)の受給期間が「60歳~75歳になるまで」に拡大されたことで、50代60代以降に新規加入しても、十分な期間、税制優遇を受けながら資産運用ができるようになりました。

75歳になるまで非課税で投資を継続でき、長期に渡って所得税や住民税の負担が軽減できますので、節税をしたい人にはiDeCo(イデコ)の活用がおすすめです。

自営業者やフリーランスにおけるiDeCo(イデコ)のメリットは、掛金の上限が月6万8000円と、他の職業と比べて格段に高いことです。

掛金が高いということは、当然老後までに積立てられる額が大きく、節税効果の恩恵も他に比べて多いということになります。

自営業者やフリーランスの場合、国民年金で老後にもらえる年金額は年間67万円程で、生活することを考えると大変心許ない額といわざるを得ません。

会社員や公務員のように国民年金と厚生年金を合計して年間少なくとも173万円ほど支給されるのとでは、老後の経済状況が大きく違ってきます。

しかも会社員や公務員であれば、退職金がもらえる場合もあるので老後の生活資金に余裕が出てきますが、自営業者やフリーランスにはそれもありません。

法改正後も、自営業者やフリーランスは60歳になるまでしかiDeCo(イデコ)に加入できません(※)が、それでも、退職金を自分で作る手立てとして有効です。

(※)60歳以降、国民年金に任意加入した場合は65歳までiDeCo(イデコ)の加入が可能です。

自営業者やフリーランスの方が少しでも老後に危機感を持っているならば、今すぐにでもiDeCo(イデコ)に加入して老後に備えることをおすすめします。

2022年より、iDeCo(イデコ)の新規加入は「60歳未満の国民年金被保険者」から、65歳未満の方に改正されました。

ただし条件があり、65歳になるまでで加入ができるのは以下に当てはまる人です。

また、受給開始時期は「60歳から75歳まで」で、50代以降に加入しても十分に老後資産が増やせます。

本記事を参考に、iDeCo(イデコ)の条件やメリットをしっかりと理解して、老後の資産形成の一環として活用していただけたら幸いです。

iDeCo(イデコ)に加入された方が毎月支払う「運営管理手数料」は、金融機関によって異なります。利用期間が長いiDeCo(イデコ)では、運用コストを低く抑えることが大切なポイントになりますが、「運営管理手数料」が無料のマネックス証券なら、低コストでiDeCo(イデコ)サービスをご利用いただけます。

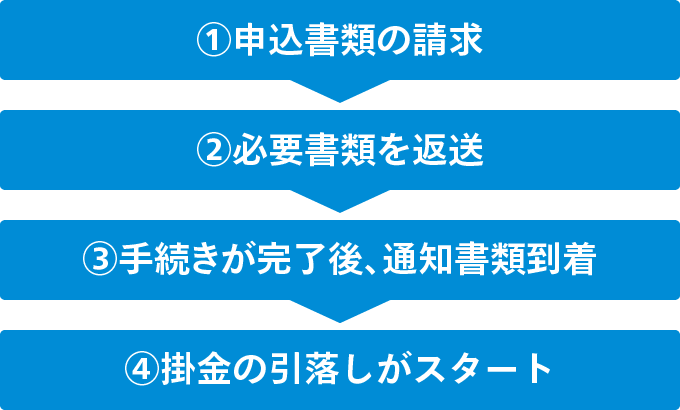

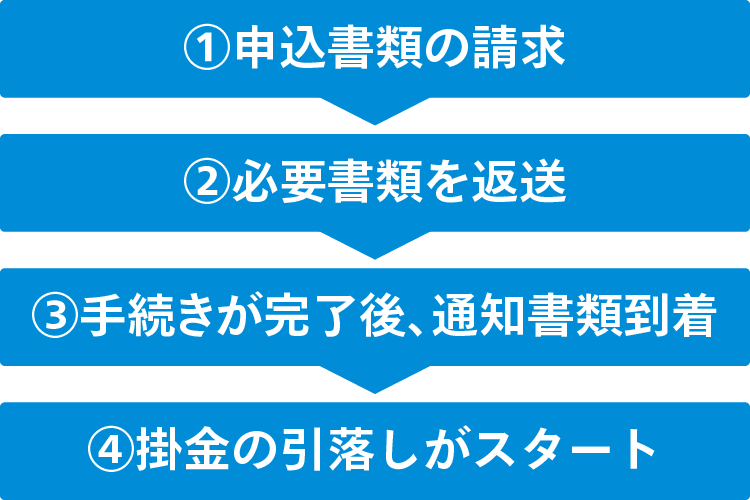

iDeCo(イデコ)お申込みの流れ

マネックス証券に口座をお持ちの方

お申込み手続きの詳細は、以下のページをご覧ください。

マネックス証券 iDeCo専用ダイヤル

お気軽にお問合わせください

0120-034-401

0120-034-401

受付時間 【平日】 9:00~20:00

【土曜】 9:00~17:00

(祝日を除く)

iDeCo(個人型確定拠出年金)に関する留意事項

確定拠出年金運営管理機関登録票

確定拠出年金運営管理業 登録番号784

マネックス証券株式会社